恩⽥晃はオカルトの実践者ではない。少なくともこの道のプロではないのは確かだ。

7⽉のスカイプ・インタビューで、恩⽥はこのことを何度も強調した。インタビューを⾏なったのは、過去17年間住んだニューヨークから茨城県⽔戸市に⾃宅兼スタジオを移す数⽇前のことだった。

「カルト・スターになりたいわけじゃない。トリック・スターならまだしも、カルト・スターは絶対に嫌ですね」と恩⽥は笑いながら⾔った。恩⽥は会話の中でよく笑うが、⼀貫して歯切れよく話す。「それでお⾦が儲かるわけじゃないし、そもそも(カルト・スターは)ある種の権威に結びついているから」。

恩⽥は霊能者ではないが、霊的なものを受け⼊れてはいる。そうでなければ、新しいアルバムは作らなかっただろう、というよりも、受け取れなかったに違いない。恩⽥の新しいアルバムは、故ナム・ジュン・パイク(Nam June Paik)からのメッセージを集めたものだ。

「いつも何かしら⾔葉で説明できない部分がある」と恩⽥は続けた。「パフォーマンスでも、他の形態の作品でも、何かを創り出す時は、何処か分からないけれど他の場所からやってくる感覚を覚えます。降霊のような。ある種スピリチュアルな体験と⾔っていい。わたしはそれを⽣み出すシステムを⾃⾝に備えているし、どうやって⽣まれるかを理解しているけど、それを⾔葉で表すのは難しい。だけど、神秘化するのは嫌なんです。だから、そのままで差し出して他者と共有する。⾃由に解釈してもらえばいい」。

音楽

恩⽥晃の芸術における幽霊、ラジオ波、スピリチュアリズム、⽂脈主義

英⽂:カート・ゴットシャーク (Kurt Gottshalk)

和訳:山﨑 燈里 (Akari Yamasaki)

編集:恩田 晃 (Aki Onda)

Toronto Biennial of Art,

March 26 ‒ June 5, 2022,

Photograph by Toni Hafkenscheid.

Casa del Lago UNAM, México City.

June 1 - August 30, 2023.Photos by Enrique Macías Martínez.

Courtesy of Casa del Lago UNAM.

June 1 - August 30, 2023.Photos by Enrique Macías Martínez.

Courtesy of Casa del Lago UNAM.

批評家でさえも、恩⽥の制作⽅法を体系的に説明するのは容易ではない。彼の芸術は⾮常に多岐に渡る。前衛映画の巨匠ケン・ジェイコブス(Ken Jacobs)やフランスのジャズ・ギタリスト、ノエル・アクショテ(Noël Akchoté)との実験的なプロジェクトから、ニューヨークのギタリスト、アラン・リクト(Alan Licht)やカナダの⾳響・映像作家マイケル・スノウ(Michael Snow)との情緒的雰囲気に富んだ即興録⾳、さらには映画や写真、インスタレーション、パフォーマンスまで、恩⽥の作品は多種多様である。

そんな多様な作品を生み出す恩⽥自身もまた、評論家であり、映像作家でもあり、写真家で、さらにはキュレーターで、そして⾃由な表現⽅法を持った記録者である。彼が扱うのは、表現形式や様式というよりも発想であり、それは様々な形や⼤きさをもって恩⽥の前に⽴ち現われる。

そこでナム・ジュン・パイクの登場だ。恩⽥はマルチメディア・アーティストであったパイクの⻑年のファンだった。パイクは1960年代にニューヨークのフルクサスとの作品で早くもインスタレーションやビデオ・アートを発表し、ある意味で恩⽥の折衷的なアートの先駆けとなった。

「ナム・ジュン・パイクはいくつかの異なるメディアを組み合わせる事が多く、ゆえに彼の作品は異なった分野にまたがる性質を備えている」と、恩⽥はパイクについて語った。「⾯⽩いのは、彼がいかに想像⼒を駆使し、それを作品に取り⼊れたかということです。彼は、テレビというメディアが情報を遠く離れた場所に瞬時に⾶ばせるという特性に⼊れ込んでいました。その過程で、たとえ元来のコンテキストから意味合いが⾶躍しても全く気にしなかった。パイクは捉え所がないし、定義するのが難しい⼈。彼の作品はポップ・カルチャーと抵触しているので親しみやすい反⾯、難解でもあります」。

そんな多様な作品を生み出す恩⽥自身もまた、評論家であり、映像作家でもあり、写真家で、さらにはキュレーターで、そして⾃由な表現⽅法を持った記録者である。彼が扱うのは、表現形式や様式というよりも発想であり、それは様々な形や⼤きさをもって恩⽥の前に⽴ち現われる。

そこでナム・ジュン・パイクの登場だ。恩⽥はマルチメディア・アーティストであったパイクの⻑年のファンだった。パイクは1960年代にニューヨークのフルクサスとの作品で早くもインスタレーションやビデオ・アートを発表し、ある意味で恩⽥の折衷的なアートの先駆けとなった。

「ナム・ジュン・パイクはいくつかの異なるメディアを組み合わせる事が多く、ゆえに彼の作品は異なった分野にまたがる性質を備えている」と、恩⽥はパイクについて語った。「⾯⽩いのは、彼がいかに想像⼒を駆使し、それを作品に取り⼊れたかということです。彼は、テレビというメディアが情報を遠く離れた場所に瞬時に⾶ばせるという特性に⼊れ込んでいました。その過程で、たとえ元来のコンテキストから意味合いが⾶躍しても全く気にしなかった。パイクは捉え所がないし、定義するのが難しい⼈。彼の作品はポップ・カルチャーと抵触しているので親しみやすい反⾯、難解でもあります」。

Aki Onda “Cassette Memories” performance, Sokolowsko, 2018.

Photo Kazimierz Ździebło.

Photo Kazimierz Ździebło.

恩⽥は難解なものに幼い頃から慣れ親しんでいる。⽇本で育った彼は、世界中の知的で前衛的な思想に触れてきた。⽗親は⼤学のフィールドホッケー部のコーチ、⺟親は芸術家だった。恩⽥にとって芸術や⽂学は常に⾝近なものであり、学校教育の代わりとなった。米ニューハンプシャー州ダートマス⼤学の電気⾳響⾳楽スタジオで客員研究者のポジションを得たことがきっかけで、渡⽶。2003年にはニューヨークに移住し、ニューヨークの豊かなアート・シーンにパイクの影響を強く感じるようになった。恩⽥は偶然の出会いからパイクのアシスタントと知り合い、パイクの古いテレビセットで埋め尽くされた倉庫を訪れたこともあった。

恩⽥がパイクに実際に会う機会は来なかったものの、2010年には韓国⿓仁市器興区のナム・ジュン・パイク・アートセンターに招かれ、滞在制作を⾏うことになった。ある夜、ソウルのホテルに戻った恩⽥がラジオのダイアルを調節すると、聞き慣れない放送に繋がった。くぐもった声が何を⾔っているのか聞き取れず、⾳の出所さえ分からなかったが、⾃分⾃⾝に向けて何かメッセージが送られてきたような気がした。

「晴天の霹靂で、突然、ナム・ジュン・パイクがわたしに語りかけてきたという強烈な感覚を覚えました」と恩⽥は⾔った。「直感的な領域で起こった出来事だったので説明がつかないけれど、レコーディングして記録されたということは物質化している。いつもカセット・レコーダーを持ち歩いているから咄嗟に反応できたんです」。

恩⽥がパイクに実際に会う機会は来なかったものの、2010年には韓国⿓仁市器興区のナム・ジュン・パイク・アートセンターに招かれ、滞在制作を⾏うことになった。ある夜、ソウルのホテルに戻った恩⽥がラジオのダイアルを調節すると、聞き慣れない放送に繋がった。くぐもった声が何を⾔っているのか聞き取れず、⾳の出所さえ分からなかったが、⾃分⾃⾝に向けて何かメッセージが送られてきたような気がした。

「晴天の霹靂で、突然、ナム・ジュン・パイクがわたしに語りかけてきたという強烈な感覚を覚えました」と恩⽥は⾔った。「直感的な領域で起こった出来事だったので説明がつかないけれど、レコーディングして記録されたということは物質化している。いつもカセット・レコーダーを持ち歩いているから咄嗟に反応できたんです」。

Video stills from Nam June Paik’s “Good Morning, Mr. Orwell”, 1984.

Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York (www.eai.org).

Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York (www.eai.org).

その2年後、恩⽥はまたもやラジオのメッセージを受け取った。ドイツのケルンを訪れた時のことだ。ケルンという場所は、パイクが作曲家のカールハインツ・シュトックハウゼン(Karlheinz Stockhausen)と共に研究していた際に住んでいた都市でもある。その翌年には、またラジオ放送を通してさらに2つのメッセージが恩田のもとに送られてきた。

恩⽥はラジオの専門家に話を聞くようになり、神秘的な通信や政府の放送番組が発する暗号のメッセージ、ラジオ波を介して流されるその他の変わった⾳などが存在することを知った。しかし、彼が集めていた録⾳を解読できる者はいなかった。

インタビュー後、恩⽥はメールでこの件について詳しく説明してくれた。

「今思い出したんだけれど、⼗代の頃、80年代のニューヨークのサブカルチャーに興味を持ったきっかけのひとつは、批評家でラジオ・アートのパイオニアの粉川哲夫の本でした。パイクの仕事について彼の本で知ったかどうかは憶えていないけれど、彼の本からあの都市のメディア・アート・シーンを学んだことは、確実に助けになったと思う。2010年にソウルで最初のメッセージを受け取り、即時にそれが『パイクが降霊してきた』と確信してから、その後数年でいくつもメッセージが舞い降りてきました。でも、何故ラジオを介してやってきたのか、そもそも何故そういう事が起こるのかは⼀向に分からなかった。そこで相談したのが粉川さんでした。彼は、無数の「秘密のラジオ周波数」や覆⾯のラジオ局が世界中に存在し、それらは説明のつかないまま電波を流し続けていることを教えてくれました。粉川さんはわたしが受け取ったメッセージを聴いてくれ、分析もしてくれたけれど、ラジオの歴史と科学的な根拠を知り尽くした彼のような⼈でも、結局それが何なのかはっきりとは分からなかった」。

恩⽥はラジオの専門家に話を聞くようになり、神秘的な通信や政府の放送番組が発する暗号のメッセージ、ラジオ波を介して流されるその他の変わった⾳などが存在することを知った。しかし、彼が集めていた録⾳を解読できる者はいなかった。

インタビュー後、恩⽥はメールでこの件について詳しく説明してくれた。

「今思い出したんだけれど、⼗代の頃、80年代のニューヨークのサブカルチャーに興味を持ったきっかけのひとつは、批評家でラジオ・アートのパイオニアの粉川哲夫の本でした。パイクの仕事について彼の本で知ったかどうかは憶えていないけれど、彼の本からあの都市のメディア・アート・シーンを学んだことは、確実に助けになったと思う。2010年にソウルで最初のメッセージを受け取り、即時にそれが『パイクが降霊してきた』と確信してから、その後数年でいくつもメッセージが舞い降りてきました。でも、何故ラジオを介してやってきたのか、そもそも何故そういう事が起こるのかは⼀向に分からなかった。そこで相談したのが粉川さんでした。彼は、無数の「秘密のラジオ周波数」や覆⾯のラジオ局が世界中に存在し、それらは説明のつかないまま電波を流し続けていることを教えてくれました。粉川さんはわたしが受け取ったメッセージを聴いてくれ、分析もしてくれたけれど、ラジオの歴史と科学的な根拠を知り尽くした彼のような⼈でも、結局それが何なのかはっきりとは分からなかった」。

Toronto Biennial of Art,

March 26 ‒ June 5, 2022,

Photograph by Toni Hafkenscheid.

March 26 ‒ June 5, 2022,

Photograph by Toni Hafkenscheid.

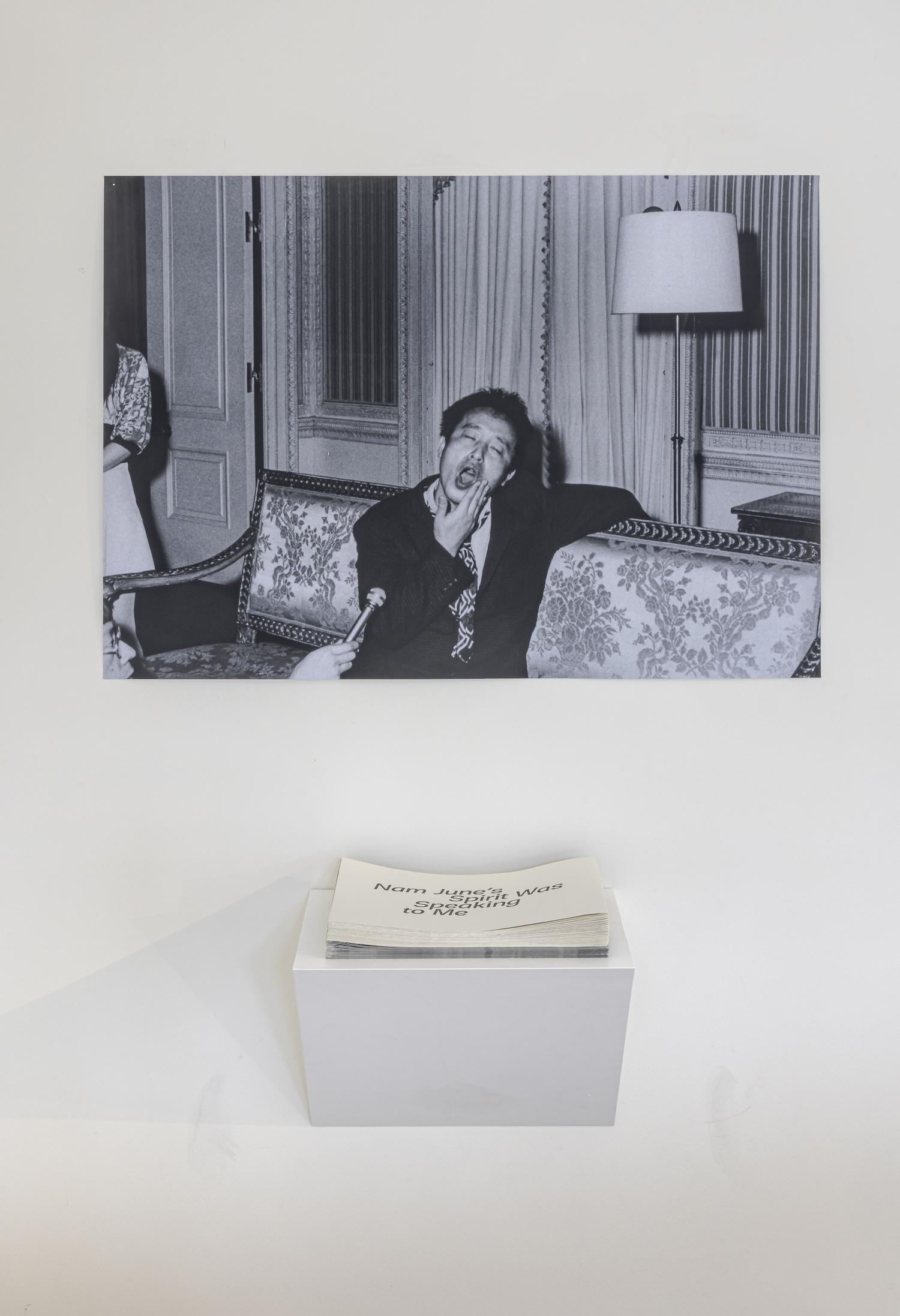

2013年までに恩⽥は4つのメッセージを受信したが、そのメッセージで何をするのか定かではなかった。そんな中、2016年に、ドイツで5年おきに⻑年開催されているドクメンタ(Documenta)から作品制作を委嘱され、翌年の同イベントでラジオ放送⽤にパイクとの霊的交信の作品を発表した。加えて、サウンド・アーティストの鈴⽊昭夫と共演するパフォーマンスも披露した。アルバム『ナム・ジュンの魂がわたしに語りかけてくる』は、パイクからのメッセージを収集したものだ。2020年には、リサイタル・レコードからレコードとダウンロードで発売され、恩⽥のBandcampページで全てストリーミング配信されている。アルバムには、1974年のマイケル・スノウ監督の映画『ラモーの甥(Rameau's Nephew)』のセットで撮影されたパイクの未公開写真集が付属する。

恩⽥のレコードは、⾳の痕跡と⽂化的な堆積物の⼀瞬の閃光を捉えてきた。『ナム・ジュンの魂がわたしに語りかけてくる』も例外ではない。ラジオの雑⾳、意図しないリズム、⾁体を離脱した声が、まるで係留されていないような、不安で⾮現実的な体験を作り出す。それは⾳楽というよりもコラージュである。⼀⾒無関係に思われる⾳が互いにぶつかり合い、並列することで関係性を⽰唆する。この作品における恩⽥⾃⾝の役割はやや曖昧である。恩⽥は⾳を⽣成したのではなく、⾳を受け取り録⾳した。恩⽥の役割は、⾳に枠組みを与え⽂脈化することだった。この作品には何か超⾃然的なものがあり、少なくとも恩⽥は⾳が舞い降りてきた点に関して超⾃然的なものを信じている。しかし、インタビューでは科学的に説明した。

「分かりにくいことかもしれないけれど 」と、彼は前置きしてからこう⾔った。「実はエネルギーの伝達に関わる現象だと思う。感じることはできても⾔語化することはできない。パイクのテレビを使った作品を介したエネルギーは、そのメディアゆえに時空を超えて伝播していった。世界中を駆け巡るわけです」。

「まさにエネルギーに関することなのです」と恩⽥は繰り返した。「根底には、歴史や社会との関わりがあります。例えば、近年、ヒップホップがメインストリームの⾳楽となったのはどうしてなのか?それは、歴史的な背景を読み解くことと社会の推移を検証することで概ね理解できるでしょう。きちんと⽂脈化し、コンテクストとして落とし込めることができるのが重要なのです。それを考えると、わたしがナム・ジュン・パイクという題材を取り上げれば、フルクサスの運動とも⾃然につながっていくでしょう」。

「わたし⾃⾝の⽅法論からすると、何かを創ることより、何かを⾒つけることに重要性を⾒出す傾向がある。『編集』という要素が強い。事実、わたしのやっていることは『エディター』であるとも⾔えるかもしれない。サウンド、ヴィジュアル、テキスト、それにアイディアそのものを編集していく」。

恩⽥のレコードは、⾳の痕跡と⽂化的な堆積物の⼀瞬の閃光を捉えてきた。『ナム・ジュンの魂がわたしに語りかけてくる』も例外ではない。ラジオの雑⾳、意図しないリズム、⾁体を離脱した声が、まるで係留されていないような、不安で⾮現実的な体験を作り出す。それは⾳楽というよりもコラージュである。⼀⾒無関係に思われる⾳が互いにぶつかり合い、並列することで関係性を⽰唆する。この作品における恩⽥⾃⾝の役割はやや曖昧である。恩⽥は⾳を⽣成したのではなく、⾳を受け取り録⾳した。恩⽥の役割は、⾳に枠組みを与え⽂脈化することだった。この作品には何か超⾃然的なものがあり、少なくとも恩⽥は⾳が舞い降りてきた点に関して超⾃然的なものを信じている。しかし、インタビューでは科学的に説明した。

「分かりにくいことかもしれないけれど 」と、彼は前置きしてからこう⾔った。「実はエネルギーの伝達に関わる現象だと思う。感じることはできても⾔語化することはできない。パイクのテレビを使った作品を介したエネルギーは、そのメディアゆえに時空を超えて伝播していった。世界中を駆け巡るわけです」。

「まさにエネルギーに関することなのです」と恩⽥は繰り返した。「根底には、歴史や社会との関わりがあります。例えば、近年、ヒップホップがメインストリームの⾳楽となったのはどうしてなのか?それは、歴史的な背景を読み解くことと社会の推移を検証することで概ね理解できるでしょう。きちんと⽂脈化し、コンテクストとして落とし込めることができるのが重要なのです。それを考えると、わたしがナム・ジュン・パイクという題材を取り上げれば、フルクサスの運動とも⾃然につながっていくでしょう」。

「わたし⾃⾝の⽅法論からすると、何かを創ることより、何かを⾒つけることに重要性を⾒出す傾向がある。『編集』という要素が強い。事実、わたしのやっていることは『エディター』であるとも⾔えるかもしれない。サウンド、ヴィジュアル、テキスト、それにアイディアそのものを編集していく」。

Video stills from Nam June Paik’s “Bye Bye Kipling”, 1986.

Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York (www.eai.org).

Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York (www.eai.org).

恩⽥の録⾳は全て抽象的だが、時に⽇記や⾳の写真アルバムになる。現在進⾏中の《カセット・メモリーズ》プロジェクトは、ナム・ジュン・パイクのメッセージのように、携帯型カセット・レコーダーに記録したフィールド・レコーディングから⽣まれたもので、録⾳したものをリアルタイムで何層にも重ね電⼦的に変化させている。その作業⾃体がある種のパフォーマティブ・インスタレーションであり、また記録である。《カセット・メモリーズ》は、ニューヨーク、ニューハンプシャー、メキシコ、リオデジャネイロ、サルヴァドール、東京、パリ、タンジェ、バレンシア、リスボン、ロンドンの録⾳で構成した⾳を収録する。最初の3作品はRoom40によってデジタルで復刻され、全てオンラインでストリーミング再⽣できる。

2020年の8⽉に発売された『Rupture』は、フィールド・レコーディングとエレクトロニクスに、リード楽器、打楽器を組み合わせた4部構成の組曲である。毒蜘蛛タランチュラにまつわる伝承を基にしたイタリアの民謡に着想を得たもので、元々はSU-EN舞踏団(SU-EN Butoh Company)のために作曲された。

その他にも、同年に鈴⽊昭男と恩⽥晃の『gi n ga』がインドネシア、バンドンを拠点とするHasana Editionsから、また、恩⽥晃と西原尚の『荒野 へ と』が東京のFtarriから発売された。どちらもアジアのレコード会社からのリリースとなった。

恩⽥の作品において他のアーティストとのコラボレーションは⽋かせない要素であるが、そのコラボレーションにも多種多様な表現形式がある。恩⽥は、ニューヨーク在住のギタリスト、ローレン・コナーズと⻑年の交友関係があり、そこから恩田が写真家となりコナーズが被写体となるコラボレーションが誕⽣した。2019年、恩⽥は10年以上前に撮影した未現像のフィルムを約100本見つけた。新型コロナウイルスによるロックダウン中に、ブルックリンにあるアートスペース、ISSUE Project Roomはビデオ・シリーズの《Isolated Field Recordings》に⼊れる作品の制作を恩田に依頼した。それを受け、コナーズの日常のポートレイトと彼の⾳楽の録⾳を組み合わせたスライド・プロジェクションの作品を制作し、《Captured in the Air》と題した。

2020年の8⽉に発売された『Rupture』は、フィールド・レコーディングとエレクトロニクスに、リード楽器、打楽器を組み合わせた4部構成の組曲である。毒蜘蛛タランチュラにまつわる伝承を基にしたイタリアの民謡に着想を得たもので、元々はSU-EN舞踏団(SU-EN Butoh Company)のために作曲された。

その他にも、同年に鈴⽊昭男と恩⽥晃の『gi n ga』がインドネシア、バンドンを拠点とするHasana Editionsから、また、恩⽥晃と西原尚の『荒野 へ と』が東京のFtarriから発売された。どちらもアジアのレコード会社からのリリースとなった。

恩⽥の作品において他のアーティストとのコラボレーションは⽋かせない要素であるが、そのコラボレーションにも多種多様な表現形式がある。恩⽥は、ニューヨーク在住のギタリスト、ローレン・コナーズと⻑年の交友関係があり、そこから恩田が写真家となりコナーズが被写体となるコラボレーションが誕⽣した。2019年、恩⽥は10年以上前に撮影した未現像のフィルムを約100本見つけた。新型コロナウイルスによるロックダウン中に、ブルックリンにあるアートスペース、ISSUE Project Roomはビデオ・シリーズの《Isolated Field Recordings》に⼊れる作品の制作を恩田に依頼した。それを受け、コナーズの日常のポートレイトと彼の⾳楽の録⾳を組み合わせたスライド・プロジェクションの作品を制作し、《Captured in the Air》と題した。

Aki Onda “Cassette Memories” performance, Sokolowsko, 2018.

Photo Kazimierz Ździebło.

Photo Kazimierz Ździebło.

ここでも、恩⽥の作品は他のアーティストを⽂脈化したものだ。《Captured in the Air》は、恩⽥がニューヨークで過ごした年月を表現している。恩⽥が初めてコナーズのコンサートに⾏ったのは、90年代後半にニッティング・ファクトリー(Knitting Factory)でコナーズが詩⼈の故スティーブ・ダラチンスキー(Steve Dalachinsky)と共演していた時だったという。

⽇本への移住は⼀時的なものである。パンデミックの発⽣当時、恩⽥は、妻でありアーティストで写真家の恩田真樹子(マキ カオル)とブリュッセルへ移住する計画を⽴てていたが、ロックダウンの煽りを受け、それは不可能となった。⽇本に滞在する間、群馬県前橋市のアーツ前橋で、当時館長だった住友文彦氏がキュレーションを担当した「聴く─共鳴する世界 Listening: Resonant Worlds」で恩⽥のインスタレーション作品が展⽰された。今回の⽇本滞在は2⼈にとって束の間の帰郷となるだろう。恩田真樹子は茨城県⽔戸市出⾝である。⼀⽅で、恩⽥にとっては「故郷」という概念も明⽩ではない。⽗⽅の祖⽗⺟は第二次世界⼤戦中に朝鮮半島南部から⽇本に移住した。恩⽥の⽗は若かった頃フィールドホッケーのスターであり、1964年の東京オリンピックに⽇本代表として出場するために⽇本国籍を取得することができた。⽇本国籍を得る際に、元々の韓国の姓の代わりに妻の姓であった恩⽥を選んだ。細かい規定によって、フィールドホッケーの⽇本チームは東京オリンピックには出場はできなかったものの、1968年のメキシコシティ・オリンピックの出場を果たした。その後、恩⽥の⽗は日本代表チームの監督に就任した。恩⽥の⺟親は⽇本で⽣まれ、新聞記者で婦⼈開放運動家の恩⽥和⼦の姪であった。「保守的な⽇本社会では、彼⼥はエキセントリックすぎて完全に浮いていました」と、恩⽥は⽇本に到着して間もなく、追加のメールにこう書いた。

「恩⽥和⼦は、我が儘なお姫様タイプで、周りの⼈たちを⼿こずらせていたけれど、わたしのことは溺愛していて、可愛がってもらったいい記憶しかない。彼⼥や⾃分の⽗親から、社会的なスタンダード(常識)は無視していい、⾃分⾃⾝であって構わない、ということを学んだように思います。実は、幼少時、わたしのセクシュアリティーは曖昧だったんです。⼥性になりたいという願望が強く(『アキ』という名前も、それゆえに⾃分で付けました)、⼥装するのが⼤好きでした。周囲から狂っていると思われましたが、わたしは世の偏⾒に対する強い反感を抱いていて⼀歩も譲ろうとはしなかった。そのようなこともあって、学校に⾏かなくなり、義務教育すらもすっ⾶ばしてしまったのです」。

⽇本で育ったとはいえ、恩⽥は⾃⾝のアイデンティティを⽇本⼈だとは考えていない。

「わたしは⽇本に⽣まれ育ちましたが、⾃分を⽇本⼈だと、それに韓国⼈だと認識したことがないんです。アジア⼈であることは誇りに思いますが。家系からすると、世界中を旅することが普通でしたし、移⺠の⼦供でもある。ゆえに、⾃分をある種のノマド(遊牧⺠)と捉える⽅が分かりやすいし、都合がよかった」。

⽇本への移住は⼀時的なものである。パンデミックの発⽣当時、恩⽥は、妻でありアーティストで写真家の恩田真樹子(マキ カオル)とブリュッセルへ移住する計画を⽴てていたが、ロックダウンの煽りを受け、それは不可能となった。⽇本に滞在する間、群馬県前橋市のアーツ前橋で、当時館長だった住友文彦氏がキュレーションを担当した「聴く─共鳴する世界 Listening: Resonant Worlds」で恩⽥のインスタレーション作品が展⽰された。今回の⽇本滞在は2⼈にとって束の間の帰郷となるだろう。恩田真樹子は茨城県⽔戸市出⾝である。⼀⽅で、恩⽥にとっては「故郷」という概念も明⽩ではない。⽗⽅の祖⽗⺟は第二次世界⼤戦中に朝鮮半島南部から⽇本に移住した。恩⽥の⽗は若かった頃フィールドホッケーのスターであり、1964年の東京オリンピックに⽇本代表として出場するために⽇本国籍を取得することができた。⽇本国籍を得る際に、元々の韓国の姓の代わりに妻の姓であった恩⽥を選んだ。細かい規定によって、フィールドホッケーの⽇本チームは東京オリンピックには出場はできなかったものの、1968年のメキシコシティ・オリンピックの出場を果たした。その後、恩⽥の⽗は日本代表チームの監督に就任した。恩⽥の⺟親は⽇本で⽣まれ、新聞記者で婦⼈開放運動家の恩⽥和⼦の姪であった。「保守的な⽇本社会では、彼⼥はエキセントリックすぎて完全に浮いていました」と、恩⽥は⽇本に到着して間もなく、追加のメールにこう書いた。

「恩⽥和⼦は、我が儘なお姫様タイプで、周りの⼈たちを⼿こずらせていたけれど、わたしのことは溺愛していて、可愛がってもらったいい記憶しかない。彼⼥や⾃分の⽗親から、社会的なスタンダード(常識)は無視していい、⾃分⾃⾝であって構わない、ということを学んだように思います。実は、幼少時、わたしのセクシュアリティーは曖昧だったんです。⼥性になりたいという願望が強く(『アキ』という名前も、それゆえに⾃分で付けました)、⼥装するのが⼤好きでした。周囲から狂っていると思われましたが、わたしは世の偏⾒に対する強い反感を抱いていて⼀歩も譲ろうとはしなかった。そのようなこともあって、学校に⾏かなくなり、義務教育すらもすっ⾶ばしてしまったのです」。

⽇本で育ったとはいえ、恩⽥は⾃⾝のアイデンティティを⽇本⼈だとは考えていない。

「わたしは⽇本に⽣まれ育ちましたが、⾃分を⽇本⼈だと、それに韓国⼈だと認識したことがないんです。アジア⼈であることは誇りに思いますが。家系からすると、世界中を旅することが普通でしたし、移⺠の⼦供でもある。ゆえに、⾃分をある種のノマド(遊牧⺠)と捉える⽅が分かりやすいし、都合がよかった」。

Aki Onda and Akio Suzuki at STUK, Leuven, Belgium, 2019.

Photo credit: Joeri Thiry.

Photo credit: Joeri Thiry.

「それがパイクの背負ってきたものと響き合うのかもしれません。彼は韓国の裕福な家に⽣まれましたが、家族と共に朝鮮戦争の最中にソウルを逃れ、流浪の旅に出ました(多くの韓国⼈は、国を⾒捨てた裏切者だと反感も持ち、何⼗年にも渡ってパイクの⼀家は韓国社会で汚名を着せられていました)。最終的にニューヨークに落ち着くまで、パイクは⽇本とドイツで教育を受けています。友⼈で、このアルバムのブックレットでパイクについて語ってくれたユージ・アゲマツは、『パイクは本質的に⾔って、アジア⼤陸からの遊牧⺠でした。それゆえ、ひとつの⾔語(や国)にしがみつく必要性がまるでなかった』と⾔っています」。

「このような『何処にも属さないあり⽅』や『遊牧⺠的気質』がわたしやパイクのアートの実践の根本にあります。異なるアートの形式が複雑な⽅法で掛け合わされ、コラージュされ、その過程で、通常では起こり得ない、規定するのが難しい、捉え所のない『何か』が⽣まれてくるのです。このアルバム『ナム・ジュンの魂がわたしに語りかけてくる』は、そのいい例なのではないでしょうか」。

「このような『何処にも属さないあり⽅』や『遊牧⺠的気質』がわたしやパイクのアートの実践の根本にあります。異なるアートの形式が複雑な⽅法で掛け合わされ、コラージュされ、その過程で、通常では起こり得ない、規定するのが難しい、捉え所のない『何か』が⽣まれてくるのです。このアルバム『ナム・ジュンの魂がわたしに語りかけてくる』は、そのいい例なのではないでしょうか」。

Silence Prevails: Lower East Side Community Gardens During the Pandemic (2020).

field recordings, videos, text, map, and historical photos and documents.

MoMA PS1.

June 2, 2022–January 16, 2023.

As a part of the exhibition Life Between Buildings, organized by Jody Graf.

field recordings, videos, text, map, and historical photos and documents.

MoMA PS1.

June 2, 2022–January 16, 2023.

As a part of the exhibition Life Between Buildings, organized by Jody Graf.

おそらくこれが恩⽥の芸術の枠組みである。15年前に亡くなったあのアーティストが、出所も正体も不明の録⾳を⽣み出したと恩⽥は解釈している。恩⽥は⾃⾝の作品制作に⽣真⾯⽬に取り組んでいるが、驚くほど謙虚である。恩⽥に賛辞を贈れば、やはり笑いで返してくる。彼は作品を⼿柄にはしないが、作品を⾃らに引き受ける独特の⽅法がある。それは「⾔葉で説明できない部分」または「⾔葉で表すのは難しい」ものであり、「降霊のような」「ある種スピリチュアルな体験と⾔っていい」もので、神秘的ではあるが神秘化したくないものなのだ。恩⽥が信ずることでラジオの信号はパイクからのメッセージとなり、そこには宙に浮遊する何かに対する恩⽥の信仰がある。

「スピリチュアリズム(⼼霊主義)、死後に何が起こるのでしょうか? 何か残るのでしょうか?」と恩⽥は問いかけた。「死は消滅であり、それで終わりだと考える⼈もいます。ただ、わたしは魂は⽣き続けると信じています」。

「スピリチュアリズム(⼼霊主義)、死後に何が起こるのでしょうか? 何か残るのでしょうか?」と恩⽥は問いかけた。「死は消滅であり、それで終わりだと考える⼈もいます。ただ、わたしは魂は⽣き続けると信じています」。