はじめに…

休みなくヴァーニモニモ(果てしなく広大な空間)を進む創造主タガロア・ア・ラギ(天界のタガロア)がいた。タガロア・フェ・アルアル・マイ(行ったり来たりの状態)であった。疲れから立ち止まって休んだ彼の下に岩ができた。この岩がマヌア(マヌアテレ)である。1タガロアはこの場所に座り、他の岩を生み出した。タガロアの意思のもと、サヴァイッイ、フィティ(フィジー)、トンガタプ、そして最後にトゥトゥイラとウポルが生まれた。こうして、彼はタガロア・ファアトゥトゥプ・ヌウ(万物の創造主タガロア)となった。

タガロアは多くを創造した。そのうちの一つが、割った岩の間から生まれた海だった。海は平地を覆い、分かれた岩の周囲を満たした。水平線は天と接していた。タガロアはこれらの岩に神聖な蔓を張り巡らせた。蔓はさまざまな蠕虫(ぜんちゅう)を生み出した。タガロアはこれらの蠕虫から人間を作り、その人間をつがいにしてそれぞれの島に増やした。

美術理論

タガロア神の声を聴く:ポーラ・シャーフハウゼンの作品を通して海の神の言葉に耳を傾ける

英文: レアファー・ウィルソン aka オルガ・クラウズ (Leafa Wilson, aka Olga Krause)

和訳:津川 万里 (Mari Tsugawa)

Paula Schaafhausen, “Ebbing Tagaloa”, 2020,

coconut oil, found objects from Sydney, dimensions variable,

photo: Kai Wasikowski,

Wansolwara: One Salt Water,

4A Centre for Contemporary Asian Art,

January 2020, courtesy the artist.

coconut oil, found objects from Sydney, dimensions variable,

photo: Kai Wasikowski,

Wansolwara: One Salt Water,

4A Centre for Contemporary Asian Art,

January 2020, courtesy the artist.

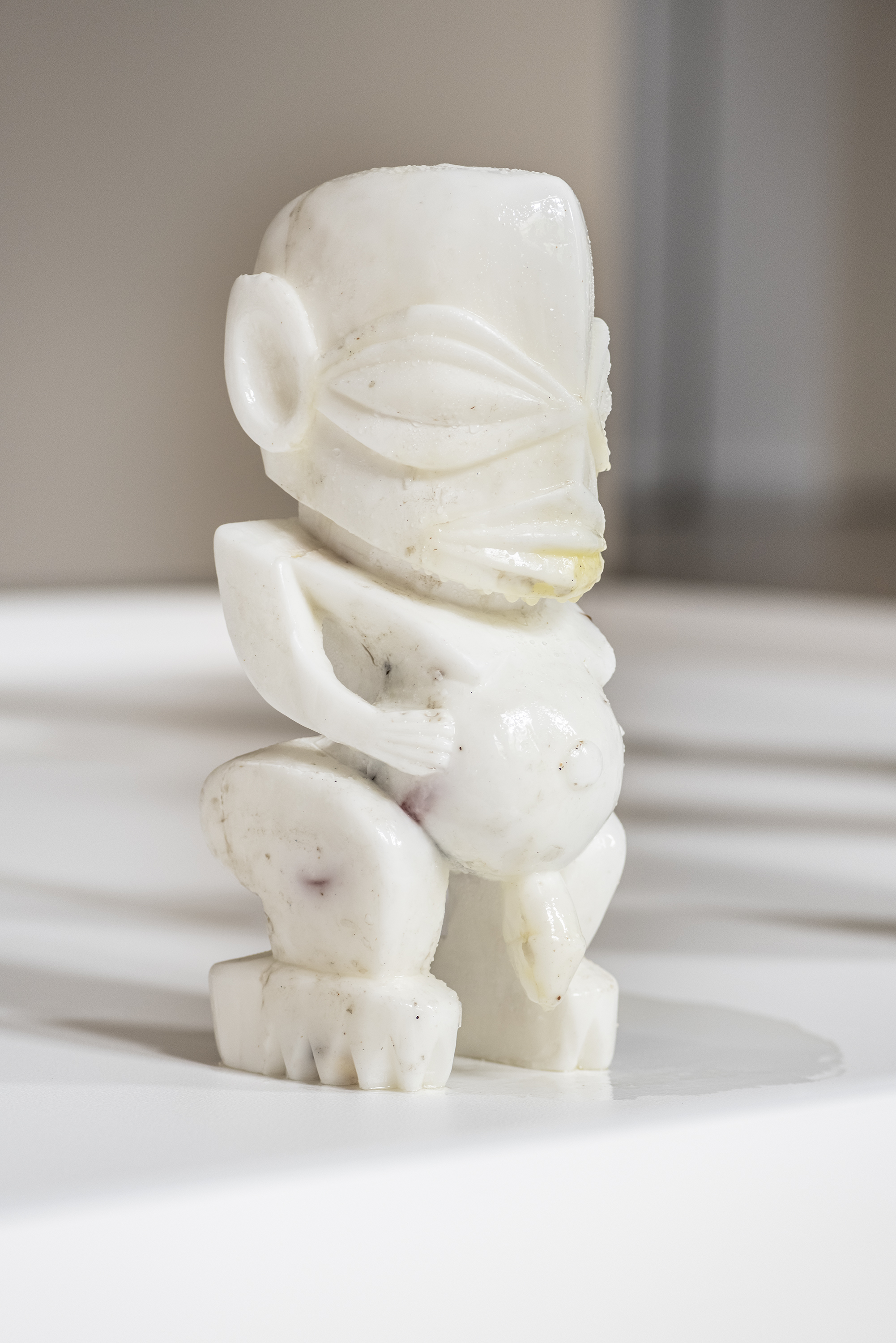

地球温暖化の危機に直面しているオセアニアの島国。島民の手の及ばない外の世界でこの問題は勝手に深刻化し、島国は知らぬ間に巻き込まれる形で今日に至る。そう遠くない未来に、島々は完全に海に沈んでしまうのだ。サモアの芸術家、ポーラ・シャーフハウゼンは、室温で溶けてしまう彫像を使ったインスタレーション「Ebbing Tagaloa(衰えるタガロア)」に、至高の創造者であるタガロアの精神を召喚し、迫りくる生態学的・文化的危機に立ち向かう。

Paula Schaafhausen, “Ebbing Tagaloa”, 2020, coconut oil,

found objects from Sydney, dimensions variable,

photo: Kai Wasikowski, Wansolwara: One Salt Water,

4A Centre for Contemporary Asian Art, January 2020,

courtesy the artist.

タガロアは至高の存在、アトゥア(神)である。彼は第九番目の天界に住んでいる―このように現在形で記述するのは、ポリネシア哲学を貫く「時間は流動的であり、非直線的である」という概念を示すためだ。

タガロア・ア・ラギはアーティストだ。岩から国々を、蠕虫から人々を、そして割った岩から海を作った。タガロアが作った岩は今、彼自身が岩から生み出した海に再びゆっくりと飲み込まれようとしている。現在、タガロアの創造物は地球温暖化と海面上昇によって脅かされている。

認識論の枠組みが異なるため、タガロアを西洋アートの文脈で捉えるのは適当ではない。まず、タガロアは世界と存在についての独立した意味体系の一部である。ポリネシアの島々の多くで、タガロアは神あるいはデミウルゴス(創造主)としてさまざまな役割を担っている。マオリ族およびクック諸島マオリ族の間ではタンガロア(Tangaroa)、ハワイではカナロア(Kanaloa)、トンガではタンガロア(Tangaloa)と呼ばれるなど、オセアニア全域でタガロアが神話に登場する例は枚挙にいとまがない。西洋アートは古代ギリシャの哲学的枠組みとギリシャ神話、およびユダヤ・キリスト教の三位一体の神への傾倒にルーツを持つ。理性主義や人類学、西洋美術史は、総じてオセアニアやアフリカ、アジアのアートを、工芸品あるいは儀式的な道具のカテゴリに追いやってきた。対照的に、オセアニア/ポリネシアの哲学を背景とするアートは、地球、海、空、そして全ての生物と人間との間にある自然な関係を起点とする。こうした違いはあっても、西洋アートとオセアニア/ポリネシアのアートが互いにタラノア(話し合い、物語を伝えること)を試みることはできるはずである。

タガロア・ア・ラギはアーティストだ。岩から国々を、蠕虫から人々を、そして割った岩から海を作った。タガロアが作った岩は今、彼自身が岩から生み出した海に再びゆっくりと飲み込まれようとしている。現在、タガロアの創造物は地球温暖化と海面上昇によって脅かされている。

認識論の枠組みが異なるため、タガロアを西洋アートの文脈で捉えるのは適当ではない。まず、タガロアは世界と存在についての独立した意味体系の一部である。ポリネシアの島々の多くで、タガロアは神あるいはデミウルゴス(創造主)としてさまざまな役割を担っている。マオリ族およびクック諸島マオリ族の間ではタンガロア(Tangaroa)、ハワイではカナロア(Kanaloa)、トンガではタンガロア(Tangaloa)と呼ばれるなど、オセアニア全域でタガロアが神話に登場する例は枚挙にいとまがない。西洋アートは古代ギリシャの哲学的枠組みとギリシャ神話、およびユダヤ・キリスト教の三位一体の神への傾倒にルーツを持つ。理性主義や人類学、西洋美術史は、総じてオセアニアやアフリカ、アジアのアートを、工芸品あるいは儀式的な道具のカテゴリに追いやってきた。対照的に、オセアニア/ポリネシアの哲学を背景とするアートは、地球、海、空、そして全ての生物と人間との間にある自然な関係を起点とする。こうした違いはあっても、西洋アートとオセアニア/ポリネシアのアートが互いにタラノア(話し合い、物語を伝えること)を試みることはできるはずである。

あらゆる衰退が起こっている

シャーフハウゼンというドイツ語の姓を持つこのアーティストはサモアで生まれた。彼女はサモア人だ。

サモアを占領し植民地としたドイツによるサモア統治は、ヴィルヘルム・ゾルフがサモア知事に就任した1900年3月1日に始まり、1914年にニュージーランド政府が新たな統治者となるまで続いた。ドイツがサモアを領有化する以前より、多くの商人がサモアを訪れていた。この時代がもたらしたのは、盛んな異民族間の「混血」と文化的な交流だった。筆者(オルガ・クラウズ)と同様、ポーラ・シャーフハウゼン(サモア独立国ウポル島レ・マファのヴァオアラ出身)は、ドイツ植民地時代からいくつもの世代を経た今でも、過去のサモアにドイツが存在していたことを自身の身をもって証明している。ドイツ領サモアは歴史上の事実だ。

つまり、心理的・社会的な側面において、タガロアの衰退はこの時すでに始まっていたのだ。ヨーロッパ、アメリカ、そしてニュージーランド政府を支配下においていたイギリス帝国は皆、タガロアによって作られた「岩」に土足で踏み込んだ。1830年にロンドン宣教会がもたらしたキリスト教が、津波のようにオセアニアの島々を席巻してからは、タガロアは日常的な話題からも記憶からも姿を消してしまった。

外の世界から押し寄せ、太平洋の島々に存在していたものを浸食する人々と変化の波は、地球温暖化以前にやってきた。

シャーフハウゼンというドイツ語の姓を持つこのアーティストはサモアで生まれた。彼女はサモア人だ。

サモアを占領し植民地としたドイツによるサモア統治は、ヴィルヘルム・ゾルフがサモア知事に就任した1900年3月1日に始まり、1914年にニュージーランド政府が新たな統治者となるまで続いた。ドイツがサモアを領有化する以前より、多くの商人がサモアを訪れていた。この時代がもたらしたのは、盛んな異民族間の「混血」と文化的な交流だった。筆者(オルガ・クラウズ)と同様、ポーラ・シャーフハウゼン(サモア独立国ウポル島レ・マファのヴァオアラ出身)は、ドイツ植民地時代からいくつもの世代を経た今でも、過去のサモアにドイツが存在していたことを自身の身をもって証明している。ドイツ領サモアは歴史上の事実だ。

つまり、心理的・社会的な側面において、タガロアの衰退はこの時すでに始まっていたのだ。ヨーロッパ、アメリカ、そしてニュージーランド政府を支配下においていたイギリス帝国は皆、タガロアによって作られた「岩」に土足で踏み込んだ。1830年にロンドン宣教会がもたらしたキリスト教が、津波のようにオセアニアの島々を席巻してからは、タガロアは日常的な話題からも記憶からも姿を消してしまった。

外の世界から押し寄せ、太平洋の島々に存在していたものを浸食する人々と変化の波は、地球温暖化以前にやってきた。

Paula Schaafhausen, “Ebbing Tagaloa”, 2020,

coconut oil, found objects from Sydney, dimensions variable,

photo: Kai Wasikowski, Wansolwara: One Salt Water,

4A Centre for Contemporary Asian Art,

January 2020, courtesy the artist.

coconut oil, found objects from Sydney, dimensions variable,

photo: Kai Wasikowski, Wansolwara: One Salt Water,

4A Centre for Contemporary Asian Art,

January 2020, courtesy the artist.

岩と木ではなく、ヤシと砂で

「Ebbing Tagaoloa(衰えるタガロア)」は、いくつかのタガロアの彫像で構成される連作だ。サモアで広く使われるファヌウと呼ばれるココナッツ・オイル(冷えると固まる性質を持つ)を使って一つひとつ手作りされている。それぞれのタガロア像には、像の展示を行った各地の会場付近にある浜の砂が混ぜ込まれている。シャーフハウゼンはタガロア像に形を与えるため、浜で砂や石、プラスチックの破片を集めた。つまり、それぞれの場所の独自性は、作品の一要素であるとともに、タガロアは不在なのではなく砂という形で存在していることを表現する手段なのだ。アーティストが手で作り上げたものにはオラガ(生命)が吹き込まれるという意味で、アニミズム的である。

サモア人ディアスポラや先住民のサモア人におけるココナッツ・オイルは、イギリス人にとっての紅茶、あるいは日本人にとっての日本酒のようなものだ。シャーフハウゼンが作品の材料にココナッツ・オイルを選んだのには理由がある。第一に、ココナッツ・オイルは常にシャーフハウゼンの日常生活の中にあり、サモアを象徴するものであったこと。第二に、固体状のココナッツは溶かしたり固まらせたりしやすく、形を整えたり彫ったりするのが簡単だったこと。ココナッツ・オイルは、小さな神の像たちが与えられた役割を果たす上で大切なはたらきをする。

「Ebbing Tagaoloa(衰えるタガロア)」は、いくつかのタガロアの彫像で構成される連作だ。サモアで広く使われるファヌウと呼ばれるココナッツ・オイル(冷えると固まる性質を持つ)を使って一つひとつ手作りされている。それぞれのタガロア像には、像の展示を行った各地の会場付近にある浜の砂が混ぜ込まれている。シャーフハウゼンはタガロア像に形を与えるため、浜で砂や石、プラスチックの破片を集めた。つまり、それぞれの場所の独自性は、作品の一要素であるとともに、タガロアは不在なのではなく砂という形で存在していることを表現する手段なのだ。アーティストが手で作り上げたものにはオラガ(生命)が吹き込まれるという意味で、アニミズム的である。

サモア人ディアスポラや先住民のサモア人におけるココナッツ・オイルは、イギリス人にとっての紅茶、あるいは日本人にとっての日本酒のようなものだ。シャーフハウゼンが作品の材料にココナッツ・オイルを選んだのには理由がある。第一に、ココナッツ・オイルは常にシャーフハウゼンの日常生活の中にあり、サモアを象徴するものであったこと。第二に、固体状のココナッツは溶かしたり固まらせたりしやすく、形を整えたり彫ったりするのが簡単だったこと。ココナッツ・オイルは、小さな神の像たちが与えられた役割を果たす上で大切なはたらきをする。

Paula Schaafhausen, “Ebbing Tagaloa”, 2020,

coconut oil, found objects from Sydney, dimensions variable,

photo: Kai Wasikowski, Wansolwara:

One Salt Water, 4A Centre for Contemporary Asian Art,

January 2020, courtesy the artist.

coconut oil, found objects from Sydney, dimensions variable,

photo: Kai Wasikowski, Wansolwara:

One Salt Water, 4A Centre for Contemporary Asian Art,

January 2020, courtesy the artist.

上の写真は、展覧会場の床に円形になるよう等間隔に配置された12体のタガロア像だ。像は複数あり、世界を創造する上でタガロアが果たしたさまざまな役割を集合的に表している。これらの像を作るために、シャーフハウゼンはオーストラリアのエオラ・ネーション*(シドニー)の12の浜を訪れ、砂などを集めた。12体のタガロアはファレ2 でマタイ(サモアの首長)が座るときと同じように並んで座り、視線は互いに向けられている。これはフォノ(会合)なのだ。12体のタガロア像は、展示用のガラスケースにも入っておらず、台座に乗ってもいない。タガロア像と、あたかも像がただの人間であるかのようにその周りを歩き回る鑑賞者との間にあるのは空間だけ。静かなフォノだ。

*編集部注 シドニー首都圏に居住する29の先住部族はエオラ・ネーションと総称される

展覧会場を訪れる人は、芸術作品に敬意を払い、行儀良く作品を鑑賞する。しかし、シャーフハウゼンの意図は、タガロアを「美術品」という意味付けから解放することにある。全ての土着的なアートや、オセアニアとポリネシアの伝統におけるメアシナ(宝物)と同様、タガロア像は人間性や人間らしさから切り離されるようには作られていない。この点で、シャーフハウゼンは西洋の博物館学的・人類学的な慣習を直接批判している。彫刻されたアトゥア(神)やテキスタイルなどを囲いに入れて見せる行為は、オセアニア/ポリネシアの人々の物質文化から不自然に乖離している。ガラスの展示ケースを使うことの根底にあるのは、航海者や「探検家」による略奪の文化だ。本来の意義を歪める彼らの見せ方が、自然史博物館などで展示を見ている植民地の人々の涙を誘うというのは笑えない皮肉である。

*編集部注 シドニー首都圏に居住する29の先住部族はエオラ・ネーションと総称される

展覧会場を訪れる人は、芸術作品に敬意を払い、行儀良く作品を鑑賞する。しかし、シャーフハウゼンの意図は、タガロアを「美術品」という意味付けから解放することにある。全ての土着的なアートや、オセアニアとポリネシアの伝統におけるメアシナ(宝物)と同様、タガロア像は人間性や人間らしさから切り離されるようには作られていない。この点で、シャーフハウゼンは西洋の博物館学的・人類学的な慣習を直接批判している。彫刻されたアトゥア(神)やテキスタイルなどを囲いに入れて見せる行為は、オセアニア/ポリネシアの人々の物質文化から不自然に乖離している。ガラスの展示ケースを使うことの根底にあるのは、航海者や「探検家」による略奪の文化だ。本来の意義を歪める彼らの見せ方が、自然史博物館などで展示を見ている植民地の人々の涙を誘うというのは笑えない皮肉である。

Paula Schaafhausen, “Ebbing Tagaloa”,

Enjoy Public Art Gallery, 2014.

Photo Meredith Crowe.

シャーフハウゼンが伝えるもう一つの、より明白なメッセージは、気候変動に伴う海洋の温暖化により、タガロアが作った岩が徐々に沈みつつあるという胸に刺さる事実だ。広大な太平洋に浮かぶ島々は、気候変動に影響を与える汚染の主な発生源ではないにも関わらず、タガロアの海が最初に沈めるのはこれらの島である。この問題は、おそらく十分に議論されていない。中でも最も影響を受けているのは、ポリネシアのツバルとミクロネシアのキリバスだ。サモアの一部でさえ、ゆっくりと消滅しつつある。

Paula Schaafhausen, “Ebbing Tagaloa”, 2020,

coconut oil, found objects from Sydney, dimensions variable,

photos: Kai Wasikowski, Wansolwara:

One Salt Water, 4A Centre for Contemporary Asian Art,

January 2020, courtesy the artist.

シャーフハウゼンのタガロア像は、初期の彫像のように木でできているわけでも、石や大理石、金属でできているわけでもない。彼女はあえて不安定な素材を選んだ。アニ・オニールが1994年の展示「Bottled Ocean」3に出展した、毛糸で編まれたタンガロアでさえ不変性を持っていた。しかし、シャーフハウゼンのココナッツ・オイルと砂で作られたタガロア像は違う。人間と同じ立場に置かれた脆弱な神々は、暖かい展覧会場に座っている。ゆっくりと溶けて朽ちていくタガロア像は、やがて誇り高きアトゥアとしての姿を失い、ココナッツ・オイルと砂、浜辺で拾ったゴミが混じったただの水たまりとなる。これらの彫像のゆるやかな変容は、展覧会場の空間における「不在」という形で終わりを迎える。嗅覚に訴えるシャーフハウゼンの力強い主張は、まるで作品を見る人の鼻先に現実を突きつけているようだ。タガロア像の残骸に背を向け、展覧会場を去ろうとする間際、人々は「目を覚ましてココナッツの匂いを嗅げ!」と叫ぶタガロアの声を聞くだろう。

Ani O’Neill, “Tangaroa”, 1992; Bottled Ocean, City Gallery, Wellington, 1994

Ebbing Tagaloaは、2014年にアオテアロアのテ・ファンガヌイ・ア・タラ(ニュージーランドのウェリントン)にあるエンジョイ・パブリック・アート・ギャラリー(現エンジョイ・コンテンポラリー・アート・スペース)で開催されたスザーン・ターマキとの共同展覧会で初公開された。直近では、2020年にオーストラリアのエオラ・ネーション(シドニー)にある4A現代アジア美術センターで開催されたテリー・ファレオノ、レベッカ・アン・ホッブス、ヴァイマイラ・ウラレ、ルーハ・フィフィタ、シヴァンジャニ・ラル、そしてポーラ・シャーフハウゼンによるグループ展「Wansolwara: One Salt Water」4に出展した。

1 この神話にはさまざまなバリエーションがあるが、筆者が選んだのはタガロアと最初の岩(マヌア)から始まるバージョンである。タガロアが非常に多くのものを創造する部分は書ききれないため本文では割愛した

2 サモアにおける伝統的なマタイ(首長)制度の中心となる家。マタイはファレ・テレ(正式な会合を行う家)に集まり、像の配置に似た楕円形に並んで座る。この相関空間的な配置については、アオテアロア(マオリ語でニュージーランドを指す語)を拠点に活動する建築家・学者のアルバート・レフィティ博士の著述に詳しい

3 Bottled Ocean (1994年) は、故ジム・ヴィヴィアエレがキュレーターを務めた展覧会。この展覧会ではアニ・オニール(アオテアロア/ニュージーランド、ラロトンガ島チチカーヴェカ地区)が制作したかぎ針編みのタンガロアが展示された

4 ワンソルワラ(Wansolwara)は「海と人々」を意味する概念で、特定の海(海域)ではなく、多様な独自の文化とコミュニティーを擁する海を包括的に示す語である

1 この神話にはさまざまなバリエーションがあるが、筆者が選んだのはタガロアと最初の岩(マヌア)から始まるバージョンである。タガロアが非常に多くのものを創造する部分は書ききれないため本文では割愛した

2 サモアにおける伝統的なマタイ(首長)制度の中心となる家。マタイはファレ・テレ(正式な会合を行う家)に集まり、像の配置に似た楕円形に並んで座る。この相関空間的な配置については、アオテアロア(マオリ語でニュージーランドを指す語)を拠点に活動する建築家・学者のアルバート・レフィティ博士の著述に詳しい

3 Bottled Ocean (1994年) は、故ジム・ヴィヴィアエレがキュレーターを務めた展覧会。この展覧会ではアニ・オニール(アオテアロア/ニュージーランド、ラロトンガ島チチカーヴェカ地区)が制作したかぎ針編みのタンガロアが展示された

4 ワンソルワラ(Wansolwara)は「海と人々」を意味する概念で、特定の海(海域)ではなく、多様な独自の文化とコミュニティーを擁する海を包括的に示す語である